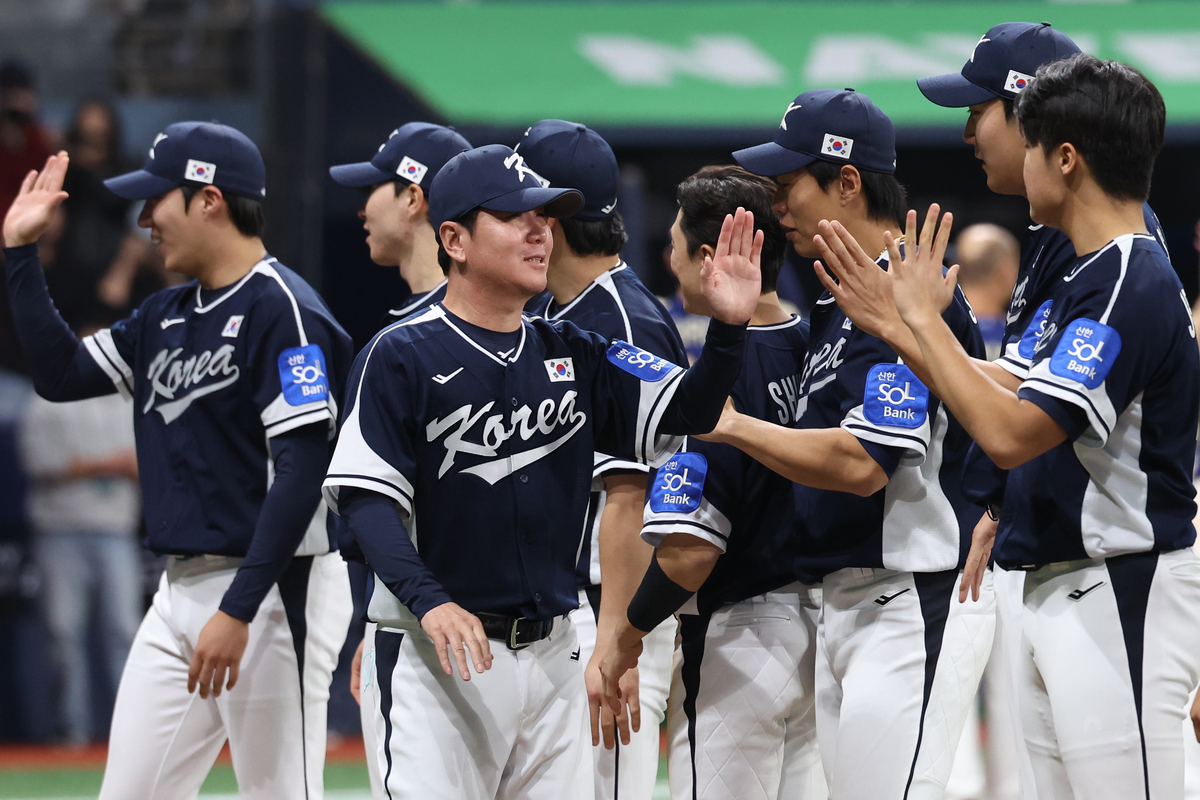

야구장 전경. 사진=뉴시스 “강한 자만 살아남던 시절이었지.”

야구장 전경. 사진=뉴시스 “강한 자만 살아남던 시절이었지.” 스파이더맨처럼 그물망을 타고 닌자처럼 경기장에 진입하는가 하면, 판정에 불만을 품은 관중은 심판에게 주먹을 휘둘렀다. 물병이 날아다니는 건 기본, 경기장 곳곳에선 담뱃불 탓에 불이 나기 일쑤였다. 더그아웃을 향한 거침없는 욕설도 난무했다. 1982년 출범한 프로야구의 초기 직관 문화는 그야말로 ‘무법 지대’였다.

동시에 ‘낭만 시대’였다. 경기 후 기분 좋은 아저씨 팬은 학생 팬에게 택시비를 쥐여줬다. 응원도구 대신 두루마리 휴지를 하늘에 던졌다. 그러곤 다시 주워와 너덜너덜해질 때까지 흔들며 응원했다. 야광봉 대신 라이터를 ‘칙칙’ 켜서 응원하던 시절의 이야기는, 야구장이 단순한 경기장이 아닌 날것의 열정이 꿈틀대는 해방구였음을 알 수 있다.

강산이 4번 넘게 바뀌는 동안, 야구장의 풍경은 180도 달라졌다. 출범 당시 143만명 입장에 불과했던 프로야구는 올해 정규리그 역대 최다인 1200만 관중을 돌파하면서 한국 최고 인기 스포츠로 자리매김했다. ‘남녀노소’라는 말이 찰떡이다. 가족 단위 팬, 여성 팬 등 다양한 관중이 나이와 성별을 가리지 않고 야구장으로 모여들고 있다.

야구장 전경. 사진=뉴시스 프로 출범 때부터 야구를 보기 시작한 전현백 씨는 “어렸을 적 야구장은 무서운 느낌도 있었지만, 그 어느 곳보다 사람 사는 냄새가 났다”고 회상했다. 학창시절 전 씨에게 야구는 삶의 낙이었다. 줄 서서 티켓을 구매했던 때, 전 씨는 학교 뒷담을 넘어 친구들과 잠실야구장으로 달렸다. 구름처럼 자욱한 담배 연기, 술에 얼큰하게 취한 어른들 사이에서 야구를 봐야 했지만 신이 나기만 했다.

야구장 전경. 사진=뉴시스 프로 출범 때부터 야구를 보기 시작한 전현백 씨는 “어렸을 적 야구장은 무서운 느낌도 있었지만, 그 어느 곳보다 사람 사는 냄새가 났다”고 회상했다. 학창시절 전 씨에게 야구는 삶의 낙이었다. 줄 서서 티켓을 구매했던 때, 전 씨는 학교 뒷담을 넘어 친구들과 잠실야구장으로 달렸다. 구름처럼 자욱한 담배 연기, 술에 얼큰하게 취한 어른들 사이에서 야구를 봐야 했지만 신이 나기만 했다. 웃으며 ‘혼돈 속 열기’를 떠올렸다. 전 씨는 “항상 화난, 취한 아저씨들이 있었다. 야구장 안에서 담배를 피우니까 쓰레기통 같은 데서 매일 불이 났다. 구단 버스를 나가지 못하게 막고, 불을 지르기까지 했다. 더그아웃을 향한 욕설은 애교였던 것 같다”면서도 “낭만의 시대였다. 무조건 현장에서 티켓을 구매하니, 빅매치면 일찍 가서 땅바닥에 주저앉아 차례를 기다렸다. 그러다 보면 앞뒤로 친해져서 간식을 서로 나눠 먹었다. 또 맥주 보이 대신 아줌마들이 있었다. 바구니에 과자와 간식을 한가득 담아 돌아다니면서 판매하셨다”고 추억했다.

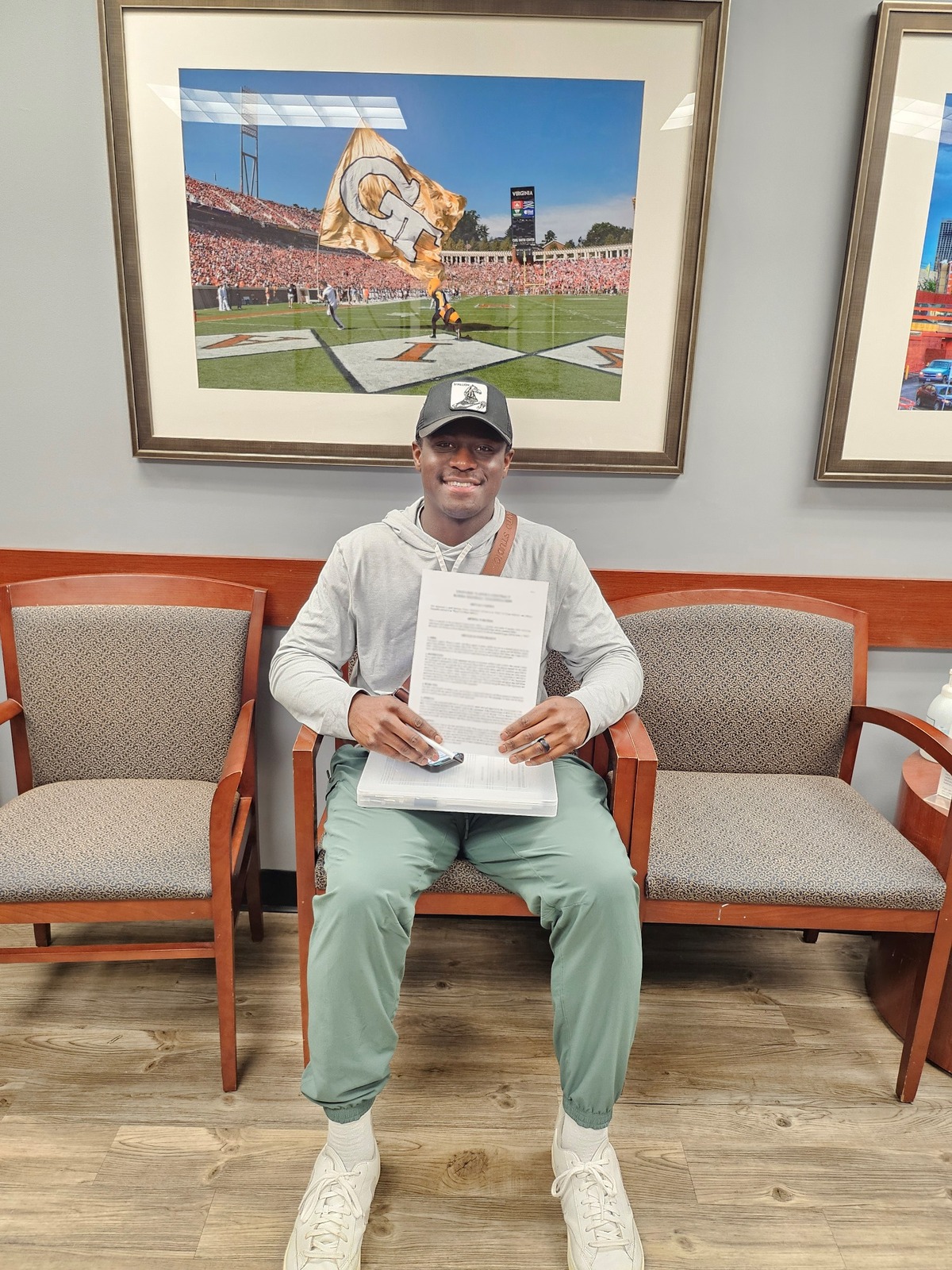

KIA 팬 임지한 군. 사진=본인 제공 출범 원년에 태어난 KIA 팬 임상우 씨는 요즘 아내 한희진 씨, 아들 임지한 군과 야구장에 다니는 게 취미다. 성남시에 거주하지만 기차를 타고 광주까지 내려가 직관하고 돌아온다. 임 씨에게 중학교 시절 갔던 야구장과 지금 다니는 야구장을 비교해달라고 하자 “격세지감”이라며 껄껄 웃었다.

KIA 팬 임지한 군. 사진=본인 제공 출범 원년에 태어난 KIA 팬 임상우 씨는 요즘 아내 한희진 씨, 아들 임지한 군과 야구장에 다니는 게 취미다. 성남시에 거주하지만 기차를 타고 광주까지 내려가 직관하고 돌아온다. 임 씨에게 중학교 시절 갔던 야구장과 지금 다니는 야구장을 비교해달라고 하자 “격세지감”이라며 껄껄 웃었다. 임 씨는 “돈이 없던 학생이라 경기 끝날 때를 노렸다. 7회말쯤엔 공짜로 들어갈 수 있었다. 그 시간만 기다렸다가 경기장에 들어갔다”면서 “당시 야구장은 위험했다. 파울볼이 뜬지도 모르고 가만히 있었는데, 공이 날아와 맞았다. 다행히 심하게 다치진 않았지만, 아무도 나에게 관심이 없었다. 요즘은 안내방송도 나오고 안전요원이 달려오신다”고 설명했다.

현재는 ‘팬=유니폼’이라는 공식이 자리 잡았지만, 과거엔 유니폼을 입은 팬을 찾기가 더 어려울 정도였다. 신명 나는 응원도 없었다. 임 씨는 “문화가 정말 다르다. 옛날엔 유니폼을 입은 사람도 드물었고, 응원은 막대풍선을 치는 게 전부였던 것 같다”며 “요즘은 유니폼을 입은 팬들이 수건이나 각 구단의 응원봉을 들고 선수 등장곡, 응원가에 맞춰서 노래하고 율동을 춘다. 그렇게 응원하면 스트레스도 풀리고 가족과 소중한 추억이 쌓이니 더 끈끈해지는 느낌”이라고 미소 지었다.

KIA 팬 임상우 씨 가족. 사진=본인 제공 과거와 같이 험난한 직관 문화였다면, 야구장 나들이는 꿈꾸기 어려웠을 터. 하지만 지금의 야구장은 누구나 안전하게 즐길 수 있는 놀이터가 됐다. 한 씨는 “지한이가 내성적인 편이었는데, 야구장에 가서 큰소리로 응원하는 게 자연스러워지자 자신감도 생기고, 더 밝아졌다”며 “지고 있어도 포기하지 않는 선수들, 선수가 다치면 어느 팀 팬이든 걱정하며 응원해주는 문화 등을 통해 아이가 긍정적인 영향을 많이 받는다. 또 남편이 어릴 적 좋아했던 스포츠를 아들도 좋아한다는 점에서 의미가 남다르다. 야구는 우리 가족에게 에너지 그 자체”라고 활짝 웃었다.

KIA 팬 임상우 씨 가족. 사진=본인 제공 과거와 같이 험난한 직관 문화였다면, 야구장 나들이는 꿈꾸기 어려웠을 터. 하지만 지금의 야구장은 누구나 안전하게 즐길 수 있는 놀이터가 됐다. 한 씨는 “지한이가 내성적인 편이었는데, 야구장에 가서 큰소리로 응원하는 게 자연스러워지자 자신감도 생기고, 더 밝아졌다”며 “지고 있어도 포기하지 않는 선수들, 선수가 다치면 어느 팀 팬이든 걱정하며 응원해주는 문화 등을 통해 아이가 긍정적인 영향을 많이 받는다. 또 남편이 어릴 적 좋아했던 스포츠를 아들도 좋아한다는 점에서 의미가 남다르다. 야구는 우리 가족에게 에너지 그 자체”라고 활짝 웃었다. 아버지의 추억이 아들에게로, 낭만은 이렇게 세대를 건너고 있다. ‘무질서의 낭만 시대’를 지나 야구는 이제 모두가 안전하고 행복하게 즐기는 문화로 자리 잡았다. 거칠던 열정은 질서 속에 녹아들었고, 그때의 뜨거움은 지금의 따뜻함으로 이어진다. 라이터 불빛 아래 울리던 함성은 오늘도 LED 응원봉 속에서 반짝인다.

![[포토] 폭설에 밤 늦게까지 도로 마비](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/05/20251205000920610800.jpg)

![[포토] 예지원, 전통과 현대가 공존한 화보 공개](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/09/20251009182431778689.jpg)

![블랙핑크 제니, 매력이 넘쳐! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.c5a971a36b494f9fb24aea8cccf6816f_P1.jpg)

![[포토]두산 안재석, 관중석 들썩이게 한 끝내기 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.1a1c4d0be7434f6b80434dced03368c0_P1.jpg)

![[작아진 호랑이③] 9위 추락 시 KBO 최초…승리의 여신 떠난 자리, KIA를 덮친 '우승 징크스'](http://www.sportsworldi.com/content/image/2025/09/04/20250904518238.jpg)

![블랙핑크 제니, 최강매력! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.ed1b2684d2d64e359332640e38dac841_P1.jpg)

![[포토] 국회 예결위 참석하는 김민석 총리](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110710410898931_1762479667.jpg)

![[포토] 박지현 '아름다운 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/19/20251119519369.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 하늘 '완벽한 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504457.jpg)

![[포토]첫 타석부터 안타 치는 LG 문성주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/02/news-p.v1.20250902.8962276ed11c468c90062ee85072fa38_P1.jpg)

![[포토] 김고은 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507236.jpg)

![[포토] 발표하는 김정수 삼양식품 부회장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114206916880.jpg)

![[포토] 박지현 '순백의 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507414.jpg)

![[포토] '삼양1963 런칭 쇼케이스'](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114008977281.jpg)

![[포토] 알리익스프레스, 광군제 앞두고 팝업스토어 오픈](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110714160199219_1762492560.jpg)

![[포토] 아이들 소연 '매력적인 눈빛'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/12/20250912508492.jpg)

![[포토] 한샘, '플래그십 부산센텀' 리뉴얼 오픈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/31/20251031142544910604.jpg)

![[포토] 언론 현업단체, "시민피해구제 확대 찬성, 권력감시 약화 반대"](https://image.ajunews.com/content/image/2025/09/05/20250905123135571578.jpg)

![[포토]끝내기 안타의 기쁨을 만끽하는 두산 안재석](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.0df70b9fa54d4610990f1b34c08c6a63_P1.jpg)

![[포토]두산 안재석, 연장 승부를 끝내는 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.b12bc405ed464d9db2c3d324c2491a1d_P1.jpg)

![[포토] 김고은 '상연 생각에 눈물이 흘러'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507613.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 쥴리 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504358.jpg)

![[포토] 아홉 '신나는 컴백 무대'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/04/20251104514134.jpg)