◆해체된 사물

◆해체된 사물 사물은 오랜 시간 미술의 역사 속에서 하나의 기호로 작동해 왔다. 중세 종교화의 도상부터 북유럽 르네상스 회화 속 권력과 지식의 표상, 그리고 시간의 덧없음과 죽음을 상징하는 17세기 바니타스 정물의 해골과 꽃, 촛불까지ㅡ사물은 그 자체로 존재하기보다 시대의 신념을 단단하게 엮는 상징체계 안에서 존재해 왔다.

박미라의 예술도 언뜻 이러한 회화적 전통 속에 있는 듯 보인다. 사물과 인물로 빼곡히 채워진 흑백의 화면은 여러 도상이 치밀하게 얽혀 있는 알브레히트 뒤러(1471-1528)의 ‘멜랑콜리아 I’를 연상시킨다. 그러나 박미라는 상징체계를 따르기보다 오히려 그 틀을 느슨하게 풀어헤친다. 식별 가능한 사물들로 가득하지만, 화면은 꿈이나 내면의 심층에서 길어 올린 장면처럼 낯설게 뒤섞여 감정과 무의식이 스치는 일종의 장이 된다.

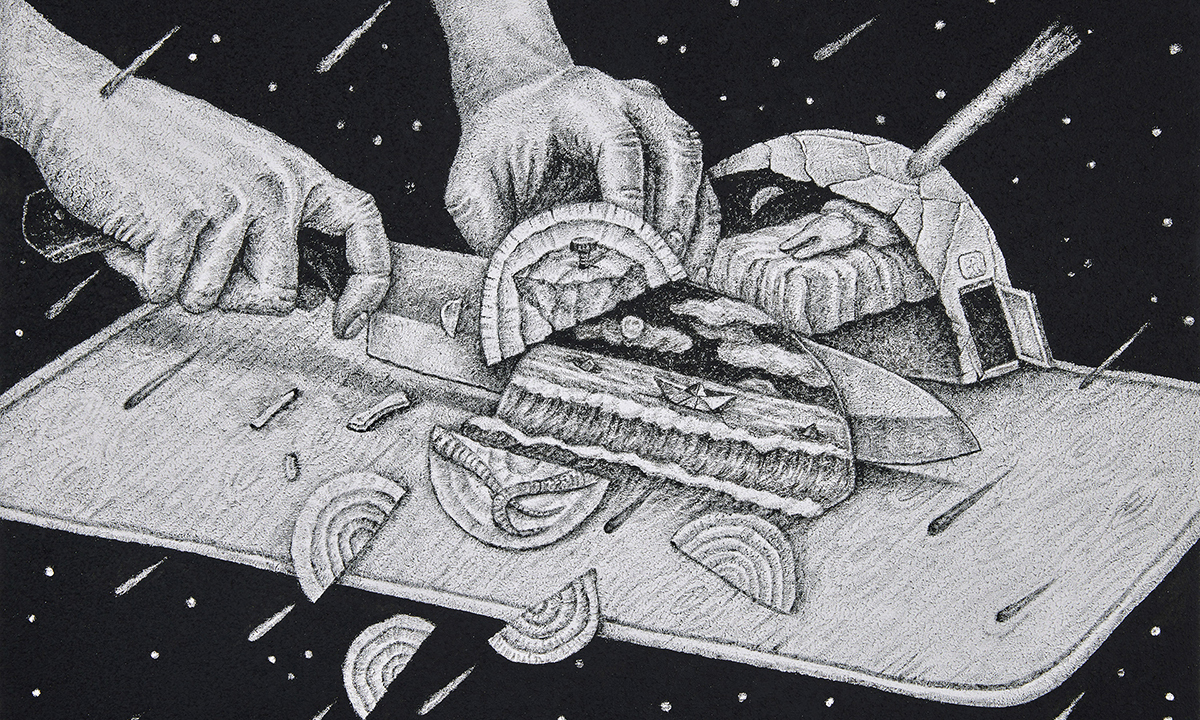

‘친애하는 발걸음’(2024). 작가 제공, 스튜디오 스택 촬영 ◆절단된 채 나아가기

‘친애하는 발걸음’(2024). 작가 제공, 스튜디오 스택 촬영 ◆절단된 채 나아가기 박미라는 길 위에서 마주한 장면이나 대중문화 속 음악, 오가는 감정과 심리적 상태 등 삶 속에서 관찰한 것들을 흑백 드로잉으로 옮기고, 이를 회화·영상·설치 등으로 확장시킨다. 시간성이 삭제된 흑백의 작품 속에서, 사물의 의미는 물론 서사의 윤곽조차 짐작하기 어렵다. 머리가 CCTV 카메라로 된 새, 반짝이는 전구로 가득 찬 심장, 허공을 날아다니는 눈알, 종이배를 탄 부엉이. 논리와 상식에서 벗어나 있는 이들은 우리가 ‘아는’ 방식으로 존재하지 않는다. 하지만, 박미라가 구축한 세계 안에서 태연하게 거닐고 기어 다니며 바라본다. 좀처럼 읽히지 않는 이 존재들은 사물의 형태를 빌려 감정과 경험의 세계를 열어젖히고, 미지의 차원으로 연결시켜주는 관문이 된다.

박미라는 상징체계를 해체하는 것에서 한발 더 나아가 사물과 신체를 절단시키기도 한다. 잘려 나간 신체와 사물의 파편들은 화면 속에서 느슨하게 연결되어 어딘가 불온하지만 초연한 기운을 드리운다. 그러나 잘린 것들은 필수로 나아간다. ‘밤의 파레트’에서는 칼로 잘라낸 단면 속에서 종이배가 항해하고 있으며, ‘친애하는 발걸음’에서는 절단된 존재들이 나아가는 형태로 그려진다. 문어 다리가 잡아끌어도 흔들림 없이 걸어가는 다리, 몸을 붙잡는 옷걸이를 뒤로한 채 거리낌 없이 나아가는 움직임. 박미라에게 절단은 곧 단절을 의미하지 않는다. 신체와 사물의 파편들은 또 다른 연결의 징후처럼 화면 곳곳에서 되살아나며, 전이와 변환의 가능성을 암시한다.

◆바닷속을 보는 눈

흩어진 파편들이 안전하게 나아가는 것을 지켜보듯 화면 속에는 눈(眼)들이 작은 등불처럼 켜져 있다. 감정이 배제된 무심한 눈빛이지만, 이들은 감시·보호·사색을 오가며 어둠을 가르고 보이지 않는 길을 밝혀주는 안내자처럼 조용히 응시한다. ‘호루스의 눈’처럼 수호하는 눈길은 세계의 이면을 샅샅이 살피며, 단절된 존재들이 좌절하거나 지체하지 않고 앞으로 나아갈 수 있도록 인도한다.

지켜보는 눈들은 동시에 그의 세계가 살아있는, 진행 중인 세계임을 암시한다. 마치 등대가 다가올 배를 전제하고 빛을 비추는 것과 같다. 그러나 그 눈들은 바다 위를 바라보는 동시에 그 속을 함께 들여다본다. 보이는 것과 보이지 않는 것, 사라지는 것과 생겨나는 것 사이를 왕복하는 이들은 잠겨 있다가 어느 순간 떠오르는 정서의 잔향을 포착한다. 화면에 박힌 눈동자들은 보이지 않는 진동을 감각하는 작가의 촉수이자, 이 세계가 완결된 정지가 아니라 계속되는 하나의 흐름임을 증언하는 징표가 된다.

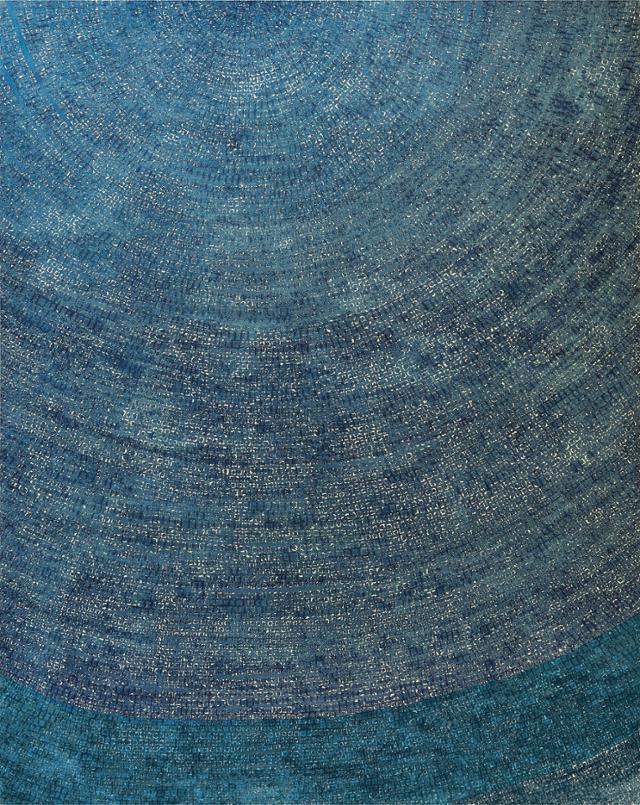

‘미래의 연대기’(2025). 작가 제공, 스튜디오 스택 촬영 ◆영원의 항해, 녹지 않는 눈

‘미래의 연대기’(2025). 작가 제공, 스튜디오 스택 촬영 ◆영원의 항해, 녹지 않는 눈 보이지 않는 세계를 응시하는 시선은 소멸과 재생이 교차하는 경계로 확장된다. 반복 재생되는 영상 ‘뒷미래’에서는 돌, 나무, 사람, 부엉이, 사슴 등 서로 다른 모습으로 삶의 여정을 항해해 온 이들이 배를 타고 죽음의 세계를 향해 전진한다. 고대 이집트 벽화 속 사후 세계로 건너가는 인간과 동물의 행렬을 닮아 있는 이들은, 바다를 비추는 거대한 달처럼 환하게 빛을 내뿜다 죽음과 가까워질수록 점차 빛을 잃는다. 하지만 힘차게 노를 저으며 망설임 없이 나아가는 모습에서, 이들이 향하는 곳이 정전이 아닌 새로운 빛의 세계임을 짐작해 볼 수 있다. 인류의 오래된 염원을 담고 있는 이 풍경은 죽음에 대한 두려움, 떠나보낸 이에 대한 그리움과 상실감이 극복되는 새로운 차원으로 관객을 이끌며, 영원이라는 공간으로 향하는 통로가 된다.

영원성에 대한 관심은 눈(雪)의 형상으로도 등장한다. 함박눈과 눈사람의 형태로 자주 그려지는 눈은 그의 작품 속에서 사라지지만 잔존하는 감정과 기억을 불러내는 장치가 된다. 어린 시절 눈사람을 정성스럽게 빚어 올리던 손과 곱게 씌운 털모자와 목도리. 다음 날 아침 녹아버린 자리 앞에서 밀려오던 아릿한 슬픔과 공허함. 눈은 녹아 없어져도 눈사람을 만드는 마음은 사라지지 않는다. 작가는 그 마음을 붙잡듯 영원히 내리는 눈을 반복 재생하여 시간 바깥의 풍경을 세운다(‘융점’). 하얗고 소복한 영원의 세계에서 무수한 눈송이들은 사라진 것들에 숨을 불어 넣고, 세월 속에 침잠해 있던 기억의 문을 조용히 두드린다.

◆시간 이후의 세계

마음의 안과 밖에서 수집된 사물과 장면, 인류가 보편적으로 공유해온 정서, 죽음과 그 너머에 대한 사유와 염원까지 포괄하는 박미라의 예술은 일종의 인류학적 풍경이라 할 수 있겠다. 모순과 상충이 당당하게 자리하는 이 공간에서, 현실과 비현실, 삶과 죽음, 인식과 감각은 서로의 영역을 자유롭게 횡단하며 또 다른 차원으로 향하는 문의 틈새를 열어 보인다.

영원히 내리는 눈과 잘린 채 나아가는 다리, 죽음 너머로 항해하는 배. 무엇보다 박미라가 구축한 세계는 ‘끝이 끝이 아닐 것’이라는 믿음 위에 서 있다. 그래서 그는 절단, 상실, 죽음과 같은 어두운 층위를 응시하면서도, 그 안에서 다시 움직이는 힘을 집요하게 포착해 낸다. 절망과 단절의 기록이 아닌, 그 이후를 향해 열려 있는 세상. 검고 하얗고 가득 차 있으며 꿈틀거리는 이곳에서, 시간 이후의 문이 열리고, 우리는 그 문턱에서 아직 알지 못할 가능성의 빛을 목격한다.

신리사 미술사·학고재 기획팀장

![[포토] 예지원, 전통과 현대가 공존한 화보 공개](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/09/20251009182431778689.jpg)

![블랙핑크 제니, 최강매력! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.ed1b2684d2d64e359332640e38dac841_P1.jpg)

![[포토]두산 안재석, 관중석 들썩이게 한 끝내기 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.1a1c4d0be7434f6b80434dced03368c0_P1.jpg)

![블랙핑크 제니, 매력이 넘쳐! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.c5a971a36b494f9fb24aea8cccf6816f_P1.jpg)

![[포토] 발표하는 김정수 삼양식품 부회장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114206916880.jpg)

![[포토] '삼양1963 런칭 쇼케이스'](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114008977281.jpg)

![[포토] 박지현 '순백의 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507414.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 하늘 '완벽한 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504457.jpg)

![[포토] 아이들 소연 '매력적인 눈빛'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/12/20250912508492.jpg)

![[포토] 박지현 '아름다운 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/19/20251119519369.jpg)

![[포토] 김고은 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507236.jpg)

![[작아진 호랑이③] 9위 추락 시 KBO 최초…승리의 여신 떠난 자리, KIA를 덮친 '우승 징크스'](http://www.sportsworldi.com/content/image/2025/09/04/20250904518238.jpg)

![[포토]첫 타석부터 안타 치는 LG 문성주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/02/news-p.v1.20250902.8962276ed11c468c90062ee85072fa38_P1.jpg)

![[포토] 국회 예결위 참석하는 김민석 총리](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110710410898931_1762479667.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 쥴리 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504358.jpg)

![[포토]끝내기 안타의 기쁨을 만끽하는 두산 안재석](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.0df70b9fa54d4610990f1b34c08c6a63_P1.jpg)

![[포토] 알리익스프레스, 광군제 앞두고 팝업스토어 오픈](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110714160199219_1762492560.jpg)

![[포토] 한샘, '플래그십 부산센텀' 리뉴얼 오픈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/31/20251031142544910604.jpg)

![[포토] 언론 현업단체, "시민피해구제 확대 찬성, 권력감시 약화 반대"](https://image.ajunews.com/content/image/2025/09/05/20250905123135571578.jpg)

![[포토] 김고은 '상연 생각에 눈물이 흘러'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507613.jpg)

![[포토]두산 안재석, 연장 승부를 끝내는 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.b12bc405ed464d9db2c3d324c2491a1d_P1.jpg)

![[포토] 아홉 '신나는 컴백 무대'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/04/20251104514134.jpg)

![[포토] TXT 범규 '반가운 손인사'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/05/20251105518398.jpg)